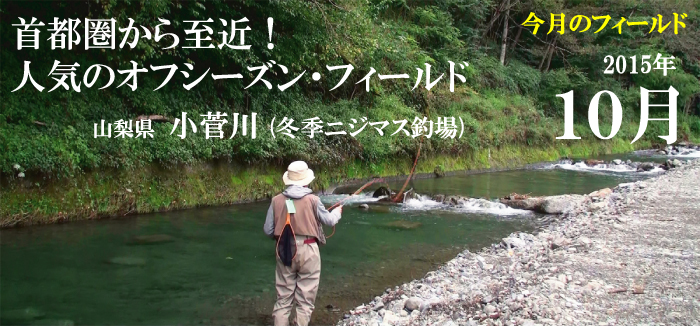

今月のフィールド ~2015年10月 小菅川(冬季ニジマス釣場)~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月のフィールド」2015年10月は、山梨県の小菅川(冬季ニジマス釣場)をピックアップし、動画とともに紹介

■都民になじみの深い多摩川。その源流部が小菅川

東京都と神奈川県の県境を流れる多摩川。都民や神奈川県民には、非常になじみの深い川だ。

この川が多摩川という名で呼ばれるようになるのは、東京都と山梨県の県境に位置する奥多摩湖よりも下流域。

この川が多摩川という名で呼ばれるようになるのは、東京都と山梨県の県境に位置する奥多摩湖よりも下流域。

この奥多摩湖に注ぐ主な渓流が丹波川と今回紹介する小菅川で、この2河川が多摩川の主な源流域ということになる。

奥多摩湖は東京都水道局が管理するダム湖で、東京都の水がめのひとつとして重要な役割を担っている。その源流部である丹波川や小菅川は、都民にとって大事な水源なのだ。

■日本で初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功した村

小菅川が流れているのは山梨県の小菅村。東西に14km、南北に7km。東京都との県境にある小さな村だ。

この小さな村、実は民間では初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功したことで知られている。小菅川の最上流部に住んでいた酒井嵓さんという方が、試行錯誤の末、1965年にその技術を確立したのだそうである。

この小さな村、実は民間では初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功したことで知られている。小菅川の最上流部に住んでいた酒井嵓さんという方が、試行錯誤の末、1965年にその技術を確立したのだそうである。

以来、とても多くのヤマメ・イワナ・ニジマスがこの地で生産され、各地の渓流釣り場に出荷されていたそうだ。

そんなことから小菅村は、今も「ヤマメの里」という別名で呼ばれることがある。

■都心から2時間というアクセスの良さ

そんな小菅村を流れるのが小菅川だが、ここのフライフィッシング・フィールドとしての大きな魅力として、都心から2時間というアクセスの良さがあげられる。放流がしっかりされていて、魚影が濃いという点も、もちろん魅力だ。

そんな小菅村を流れるのが小菅川だが、ここのフライフィッシング・フィールドとしての大きな魅力として、都心から2時間というアクセスの良さがあげられる。放流がしっかりされていて、魚影が濃いという点も、もちろん魅力だ。

こうしたことから、この小菅川、首都圏のフライマンには非常に高い人気を誇っている。

小菅川を管轄する小菅村漁協は、関東でもいち早く1999年からC&Rに取り組んでいることでも知られている。

イワナ・ヤマメが解禁中の季節は、豊かな森の中を流れる上流部でのフライフィッシングが楽しい小菅川。

イワナ・ヤマメが禁漁になると、今度は「冬季ニジマス釣場」が開設され、ニジマスを狙ったフライフィッシングの季節が到来する。

■オフシーズンのニジマス・フィールド

■オフシーズンのニジマス・フィールド

2015年シーズンの「冬季ニジマス釣場」は、2015年10月3日~2016年2月29日まで開設されている。釣法は、フライフィッシング、ルアー、テンカラ等の疑似餌の釣りに限定され、C&Rのレギュレーションだ。

11月一杯までは区間がやや短いのだが、12月1日からは区間が延長される。

開設当初の10月初旬は25cmほどのレギュラーサイズのニジマスが多いのだが、徐々に大型魚も放流されるようになり、豪快なニジマスのフライフィッシングを楽しめるようになる。

■気まぐれにライズするニジマスたち

今回の取材は、2015年10月初旬。今シーズンの「冬季ニジマス釣場」が開設されて間もなくだ。

今回の取材は、2015年10月初旬。今シーズンの「冬季ニジマス釣場」が開設されて間もなくだ。

流れの中にいるのは、ほとんどが放流されたばかりのニジマス。緩やかな深みの底に溜まっているのが目視できる。渓流の流れには、まだまだ馴染んでいない様子だ。

この日はミッジやコカゲロウのハッチがぼちぼちあって、ニジマス達は時折それにライズしているのだが、これが実に気まぐれ。そして、なんとなくぎこちない。

このニジマス達が野生を取り戻すには、今しばらく時間がかかりそうだが、この記事が公開される頃には、状況はだいぶ変っていることだろう。

この区間の渓相は、お世辞にも良いとは言えない。

この区間の渓相は、お世辞にも良いとは言えない。

流れの中の深みは、重機で掘って作ったようだし、十数メートルおきに規則正しい人工的な落ち込みも作られている。

自然河川ではあるが、この区間の流れには、やや興醒めしてしまう。

とはいえ、自然河川でのフライフィッシングを今の時期に楽しめる貴重なフィールドであることに変りはない。

また、初心者にとっては、魚の溜まるポイントがハッキリわかる、このようなつくりのほうが、釣りを楽しめるのかもしれない。

■放流魚を確実に手にするなら

■放流魚を確実に手にするなら

ところで、今回のように放流されて間もない渓魚を狙う場面では、かなり高い確率で釣果を手にする方法がある。

白っぽいフライをゆっくり沈めるのだ。

つい最近まで養魚場にいた放流魚たちは、ゆっくり沈んでくる白っぽいものに対して、反応がとても良い。

ここまで書けば、もうおわかりのことと思うが、そう。これは養魚場で渓魚のエサとなっているペレットを模した作戦。ニジマスに限らない。一般渓流で放流直後のイワナやヤマメを狙う時にも、実はこの手法は有効だ。

ベテランの方には面白くないかもしれないが、ともかく釣果を手にしたいという初心者などには、実践する意味があるのではないだろうか。

東京都と神奈川県の県境を流れる多摩川。都民や神奈川県民には、非常になじみの深い川だ。

この川が多摩川という名で呼ばれるようになるのは、東京都と山梨県の県境に位置する奥多摩湖よりも下流域。

この川が多摩川という名で呼ばれるようになるのは、東京都と山梨県の県境に位置する奥多摩湖よりも下流域。この奥多摩湖に注ぐ主な渓流が丹波川と今回紹介する小菅川で、この2河川が多摩川の主な源流域ということになる。

奥多摩湖は東京都水道局が管理するダム湖で、東京都の水がめのひとつとして重要な役割を担っている。その源流部である丹波川や小菅川は、都民にとって大事な水源なのだ。

■日本で初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功した村

小菅川が流れているのは山梨県の小菅村。東西に14km、南北に7km。東京都との県境にある小さな村だ。

この小さな村、実は民間では初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功したことで知られている。小菅川の最上流部に住んでいた酒井嵓さんという方が、試行錯誤の末、1965年にその技術を確立したのだそうである。

この小さな村、実は民間では初めてヤマメの人工孵化・養殖に成功したことで知られている。小菅川の最上流部に住んでいた酒井嵓さんという方が、試行錯誤の末、1965年にその技術を確立したのだそうである。以来、とても多くのヤマメ・イワナ・ニジマスがこの地で生産され、各地の渓流釣り場に出荷されていたそうだ。

そんなことから小菅村は、今も「ヤマメの里」という別名で呼ばれることがある。

■都心から2時間というアクセスの良さ

そんな小菅村を流れるのが小菅川だが、ここのフライフィッシング・フィールドとしての大きな魅力として、都心から2時間というアクセスの良さがあげられる。放流がしっかりされていて、魚影が濃いという点も、もちろん魅力だ。

そんな小菅村を流れるのが小菅川だが、ここのフライフィッシング・フィールドとしての大きな魅力として、都心から2時間というアクセスの良さがあげられる。放流がしっかりされていて、魚影が濃いという点も、もちろん魅力だ。こうしたことから、この小菅川、首都圏のフライマンには非常に高い人気を誇っている。

小菅川を管轄する小菅村漁協は、関東でもいち早く1999年からC&Rに取り組んでいることでも知られている。

イワナ・ヤマメが解禁中の季節は、豊かな森の中を流れる上流部でのフライフィッシングが楽しい小菅川。

イワナ・ヤマメが禁漁になると、今度は「冬季ニジマス釣場」が開設され、ニジマスを狙ったフライフィッシングの季節が到来する。

■オフシーズンのニジマス・フィールド

■オフシーズンのニジマス・フィールド2015年シーズンの「冬季ニジマス釣場」は、2015年10月3日~2016年2月29日まで開設されている。釣法は、フライフィッシング、ルアー、テンカラ等の疑似餌の釣りに限定され、C&Rのレギュレーションだ。

11月一杯までは区間がやや短いのだが、12月1日からは区間が延長される。

開設当初の10月初旬は25cmほどのレギュラーサイズのニジマスが多いのだが、徐々に大型魚も放流されるようになり、豪快なニジマスのフライフィッシングを楽しめるようになる。

■気まぐれにライズするニジマスたち

今回の取材は、2015年10月初旬。今シーズンの「冬季ニジマス釣場」が開設されて間もなくだ。

今回の取材は、2015年10月初旬。今シーズンの「冬季ニジマス釣場」が開設されて間もなくだ。流れの中にいるのは、ほとんどが放流されたばかりのニジマス。緩やかな深みの底に溜まっているのが目視できる。渓流の流れには、まだまだ馴染んでいない様子だ。

この日はミッジやコカゲロウのハッチがぼちぼちあって、ニジマス達は時折それにライズしているのだが、これが実に気まぐれ。そして、なんとなくぎこちない。

このニジマス達が野生を取り戻すには、今しばらく時間がかかりそうだが、この記事が公開される頃には、状況はだいぶ変っていることだろう。

この区間の渓相は、お世辞にも良いとは言えない。

この区間の渓相は、お世辞にも良いとは言えない。流れの中の深みは、重機で掘って作ったようだし、十数メートルおきに規則正しい人工的な落ち込みも作られている。

自然河川ではあるが、この区間の流れには、やや興醒めしてしまう。

とはいえ、自然河川でのフライフィッシングを今の時期に楽しめる貴重なフィールドであることに変りはない。

また、初心者にとっては、魚の溜まるポイントがハッキリわかる、このようなつくりのほうが、釣りを楽しめるのかもしれない。

■放流魚を確実に手にするなら

■放流魚を確実に手にするならところで、今回のように放流されて間もない渓魚を狙う場面では、かなり高い確率で釣果を手にする方法がある。

白っぽいフライをゆっくり沈めるのだ。

つい最近まで養魚場にいた放流魚たちは、ゆっくり沈んでくる白っぽいものに対して、反応がとても良い。

ここまで書けば、もうおわかりのことと思うが、そう。これは養魚場で渓魚のエサとなっているペレットを模した作戦。ニジマスに限らない。一般渓流で放流直後のイワナやヤマメを狙う時にも、実はこの手法は有効だ。

ベテランの方には面白くないかもしれないが、ともかく釣果を手にしたいという初心者などには、実践する意味があるのではないだろうか。

(掲載日:2015年10月16日)

この記事の関連地図

【小菅川】

この記事の関連ページ