今月のフィールド ~2017年1月 湯川・湯ノ湖~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月のフィールド」2017年1月は、栃木県・奥日光の湯川・湯ノ湖をピックアップし、動画とともに紹介

■フライフィッシングの聖地

中禅寺湖、湯川、湯ノ湖と魅力に溢れるフィールドが連なる奥日光。ここは、日本のフライフィッシングの聖地とされる特別な場所だ。

100年以上も前。明治時代のこと。

欧州から日本に来た大使や大使館職員らが、ここ奥日光の中禅寺湖や湯川でフライフィッシングを楽しんでいたという。

日本のフライフィッシングの歴史は、そこがスタート地点と言ってもいいだろう。

当時、湯川に放流されたブルックトラウト(カワマス)は、100年以上たった今も、私たちを楽しませてくれる存在であり続けている。

湯川や中禅寺湖の当時の様子や歴史については、昨年(2016年)掲載した別記事で詳しく触れているので、是非とも参照いただきたい。

中禅寺湖、湯川、湯ノ湖と魅力に溢れるフィールドが連なる奥日光。ここは、日本のフライフィッシングの聖地とされる特別な場所だ。

100年以上も前。明治時代のこと。

欧州から日本に来た大使や大使館職員らが、ここ奥日光の中禅寺湖や湯川でフライフィッシングを楽しんでいたという。

日本のフライフィッシングの歴史は、そこがスタート地点と言ってもいいだろう。

当時、湯川に放流されたブルックトラウト(カワマス)は、100年以上たった今も、私たちを楽しませてくれる存在であり続けている。

湯川や中禅寺湖の当時の様子や歴史については、昨年(2016年)掲載した別記事で詳しく触れているので、是非とも参照いただきたい。

■特別なフィールド

現在の湯川と湯ノ湖は、国立研究開発法人 水産研究・教育機構「中央水産研究所」が、試験研究水面として利用している。きわめて特殊なフィールドだ。

そして釣り場としての維持管理を、中央水産研究所から委託された全国内水面漁業協同組合連合会(以下、全内漁連)が行っている。

日本の河川の釣り場としての管理は、漁業権を持った漁協が行うのが一般的。だが湯川・湯ノ湖は、それとは異なる枠組みで管理されているわけだ。

湯川と湯ノ湖での釣りは、実は中央水産研究所による、遊漁についての調査研究の一環ということなのだ。

今回は、その中央水産研究所と全内漁連にご協力をいただいて取材を行った。

■トラウト類を間近に観察

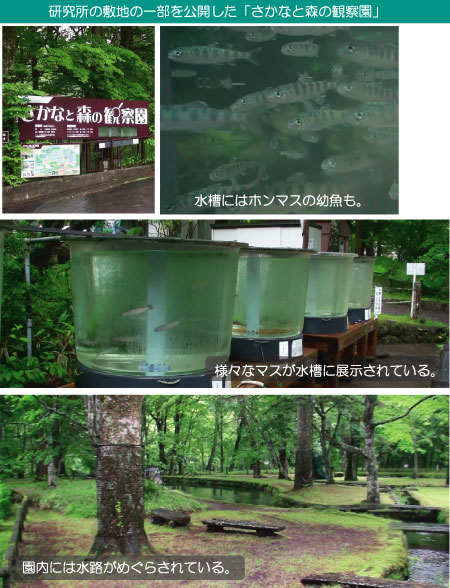

湯川から流れ出る竜頭の滝のすぐ下、中禅寺湖のほとりに、中央水産研究所の日光庁舎がある。研究施設なのだが、敷地の一部は一般に公開されている。

「さかなと森の観察園」。

ここでは様々なトラウト類を間近に観察することができる。

この施設には長い歴史がある。明治23年(1890年)に宮内庁のふ化場として開設されたのが始まりで、それから現在に至るまで100年以上もの間、ここでトラウト類の養殖などの研究がされてきた。

日本の内水面のトラウトを語る上で、ここはきわめて重要な場所なのだ。

敷地内の水槽や養魚池には、様々な種類のトラウトが泳いでいる。

中禅寺湖の固有種であるホンマス。国内ではやはり中禅寺湖だけに棲息するレイクトラウト。

カワマス(ブルックトラウト)や、国内最大のトラウトであるイトウも見ることができる。

森に囲まれた園内には、中禅寺湖につながる放水路が流れていて、ここには毎年ヒメマスの稚魚が放流されるそうだ。

森に囲まれた園内には、中禅寺湖につながる放水路が流れていて、ここには毎年ヒメマスの稚魚が放流されるそうだ。そのヒメマス達は3年目の秋になると産卵のため、中禅寺湖からこの放水路に戻ってくるのだという。

そういったシーンを観察できることがあるのも、この施設の魅力だろう。

側面がガラス張りになった観察魚道も面白い。ここでは迫力満点の大型トラウトの水中の姿を観察することができる。

明治時代から現在に至るまで、日本でのトラウト類の養殖研究は、この地を中心に行われてきたのだ。

現在、多くのフィールドでイワナ・ヤマメ・ニジマスなどのトラウトが放流がされ、私たちはそれをフライフィッシングの対象にしている。そうして我々がフライフィッシングを楽しめるのも、ここでの研究のおかげなのかもしれない。

中禅寺湖や湯川・湯ノ湖に出向いた際には、時間を見つけてここに立ち寄ってみるとよいだろう。思いがけない発見があるかもしれない。

■この日の釣りは湯ノ湖からスタート

さて今回のフィールドは、湯川と湯ノ湖。

湯川・湯ノ湖の釣り場としての管理は、前述のとおり全内漁連・日光支所が行っているが、今回はその日光支所の支所長・遠藤さんに、湯川と湯ノ湖を案内していただいた。

釣り人は、日光湯元レストハウスの福田さん。

日光湯元レストハウスは、貸ボートや食事を提供する湯ノ湖湖畔のレストハウス。湯ノ湖フリークにはおなじみの場所だ。

この日のフライフィッシングは湯ノ湖からスタートした。

取材は2016年6月下旬。梅雨真っ盛りの季節。この日も小雨が降ったりやんだりの繰り返しで、スカッとしない空模様。だが、フライフィッシングには悪くない天候だ。水面を日が照らさないので、トラウトたちの警戒心が薄れる。

遠藤さんがまず案内してくれたのは、通称「滝上」と呼ばれるポイント。湯ノ湖からは湯滝という滝が流れ落ちているが、その湯滝のすぐ上のポイントが「滝上」だ。

「ここは湯ノ湖の中でも眺めのいい場所です」と遠藤さん。「遠浅になっていてウェーディングできるので、フライマンには特に人気なんですよ」とは福田さん。

「ここは湯ノ湖の中でも眺めのいい場所です」と遠藤さん。「遠浅になっていてウェーディングできるので、フライマンには特に人気なんですよ」とは福田さん。湖面を眺めると岸のすぐ近くでもライズリングが広がっている。

「岸近くのライズはブルックトラウト(カワマス)ですが、まずはそれを狙いましょう」と福田さん。

福田さんがまず手にしたのはシングルハンドのロッド。リールにはフローティングラインが巻かれている。ティペットには#16ほどのミッジピューパのようなフライが結ばれた。

■ブルックトラウト(カワマス)

ライズは、シングルハンドロッドで届く範囲のあちこちで確認できる。福田さんはライズのあった近辺にフライを落として沈め、ゆっくりリトリーブする。

ライズは、シングルハンドロッドで届く範囲のあちこちで確認できる。福田さんはライズのあった近辺にフライを落として沈め、ゆっくりリトリーブする。最初のブルックトラウトが釣れるまでに、時間はいくらもかからなかった。

福田さんは立て続けに数匹のブルックトラウトをキャッチする。

ブルックトラウトは日本のフライフィッシングにとって特別な意味を持つ魚だ。

ここ奥日光でフライフィッシング三昧の暮らしをしていたという英国人・トーマス・グラバーが、明治35年と明治37年(1902年と1904年)に、米国・コロラド産のブルックトラウトを湯川に放流したのが、そのはじまり。

日本のフライフィッシングの夜明けに関わった渓魚が、ブルックトラウトというわけだ。

この写真で見るとイワナのようにみえてしまうが、イワナと異なるのは斑点。ブルックトラウトにはピンク色のポップな斑点がある。

見てくれのとおり、イワナの仲間。北米原産の渓魚だ。米国で86cmの魚体が記録されているそうだが、湯川や湯ノ湖でのアベレージサイズは20cm前後だ。

「日本の他のフィールドでブルックトラウトが釣れる話は聞いたことがないですね」と遠藤さん。日本では湯川と湯ノ湖でのみ、出会うことができる渓魚なのかもしれない。

■ダブルハンドに持ち替え、沖合いのニジマスを狙う

ところで福田さんのシングルハンドロッドに装着されていたリールが気になったので訊ねてみた。

ところで福田さんのシングルハンドロッドに装着されていたリールが気になったので訊ねてみた。「ビルバラン(Bill Ballan)です。父から譲り受けた品なんです。」とのこと。「福田さんのお父さんは日光では有名なフライフィッシャーだったんですよ」と遠藤さんが教えてくれた。

親子二代で大事に使うビルバラン。こういう道具は奥日光のフィールドに特に似合う。

さて、福田さんはロッドをダブルハンドに持ち替えた。今度は沖合いのニジマスを狙ってみようというわけだ。

「ここ滝上は遠浅なので、ニジマスが多くいるカケアガリ付近まで遠投する必要があります」と福田さん。

なるほど、沖合いでは時折グッドサイズのトラウトのライズを確認できる。それがニジマスのようだ。

50cmオーバーも期待できるポイントだが、このポイントは当たりハズレが大きいそうだ。残念ながらこの日は、福田さんのダブルハンドロッドがしなることはなかった。

■手付かずの自然の中を流れる湯川

奥日光・湯川は、湯ノ湖から流れ落ちる湯滝の下が、流れのスタート地点。戦場ヶ原と呼ばれる湿原を経由して竜頭の滝の下流で中禅寺湖に流入する、全長約11kmほどの渓流だ。

流れのほぼ全域に木道がついているが、周囲にそれ以外の人工物は見当たらない。

手付かずの自然の中でフライフィッシングを楽しむことができるのが大きな魅力というわけだ。

手付かずの自然の中でフライフィッシングを楽しむことができるのが大きな魅力というわけだ。全域がC&Rで、渓魚の放流はされていない。釣れてくるのは大半がブルックトラウト。

「試験研究水面ですから、湯川では様々な調査研究も行われています」と遠藤さん。現在はブルックトラウト(カワマス)の生息数や成長のモニタリング、C&Rの効果の検証などがおこなわれているようだ。

「ブルックトラウトの生息数の調査では、数が多すぎて困り果てることもあるんですよ」と遠藤さんは苦笑いする。

このシーズン(2016年)は、下流側よりも上流側のほうが魚影が濃かったそうだ。

■湯滝の直下から釣りを開始

湯滝は観光名所として人気だが、実はその直下でも釣りができる。

湯滝は観光名所として人気だが、実はその直下でも釣りができる。この日の湯川のフライフィッシングも、その湯滝直下からスタートした。

実は、湯滝の直下でロッドを振るのは少々度胸がいる。ここには展望台があって、そこに観光客が沢山いるのだ。

そのギャラリーたちの熱い視線(?)にひるむことなくキャスティングをしなければならない。

ティペットを絡ませてしまったり、フライを引っ掛けてしまったりすれば、きっとギャラリーから溜息が漏れるに違いない。

一般のフィールドでは感じることのないプレッシャーがここにはあるのだ。

しかし、さすがは福田さん。そのプレッシャーの中で見事、数匹のブルックトラウトをキャッチした。

しかし、さすがは福田さん。そのプレッシャーの中で見事、数匹のブルックトラウトをキャッチした。魚が釣れるたび、ギャラリーから拍手が沸き起こる。釣れないのもカッコ悪いが、釣れたら釣れたで、これもまた照れくさい。

こんなところも湯川の楽しさかもしれない。

前述のとおり、湯川では渓魚の放流はされていない。

湯ノ湖から落ちてくる放流魚はいくらかいるはずだが、ここで釣れるトラウトのほとんどがネイティブなのだ。

そうしたところもまた、ここ湯川の大きな魅力というわけだ。

■湯滝の少し下流側・小滝下は超一級ポイント

湯滝から遊歩道を使って少し下流側に歩いた場所に、小滝がある。平坦な流れが多く大場所が少ない湯川にあって、小滝下のポイントは数少ない大場所のひとつだ。

遠藤さんはこの日、ここ小滝下も案内してくれた。

小滝はその名のとおり、大きな滝ではない。しかし、湯川の渓魚はここを登ることはできない。小滝は魚止めの滝というわけだ。

ということは、ここ小滝の直下は遡上してきたブルックトラウトのたまり場になっているはず。

魅力的なポイントの多い湯川にあって、釣果が期待できる超一級のポイントが小滝というわけだ。

期待どおり、福田さんの投じるドライフライにブルックトラウトは気前良く飛び出してくれる。いったいどれだけのブルックトラウトがいるのだろう。遠藤さんの「数が多すぎて困り果てた」という言葉が頭をよぎる。

盛期の奥日光。手付かずの自然の中で元気なトラウトたちとのんびり遊べるフィールド。奥日光のフィールドは、今年もきっと私たちを楽しませてくれるに違いない。

(掲載日:2017年01月20日)

この記事の関連地図

【湯川・湯ノ湖(撮影地点)】

この記事の関連ページ