今月の一本 ~2015年8月 エルクヘア・スパイダー~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月の一本」2015年8月は、「エルクヘア・スパイダー」をピックアップし、動画とともに紹介

視認性はあまりよろしくない。浮力も頼りない。ナチュラルドリフト性能も高いほうではない。

視認性はあまりよろしくない。浮力も頼りない。ナチュラルドリフト性能も高いほうではない。したがって、釣り上がり時のパイロットフライ的な使い方にはおススメできない。

しかし、ピンスポットにいるイワナやヤマメをなんとしても一発で仕留めたい、というシーンでとても信頼できるドライフライが、今回紹介するエルクヘア・スパイダーだ。

■イミテート性を重視した蜘蛛(クモ)パターン

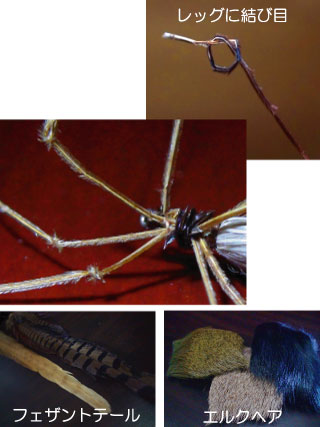

ご覧のとおり、このフライパターンは蜘蛛(クモ)をイミテートしている。

夏の渓流フライフィッシングにおいて、蜘蛛を模したドライフライは必需品ともいえるものになっているが、そのイミテート性はさほど高くないことが多い。それでも、それらのフライパターンに対して渓魚は良い反応を見せてくれるものだが、これは蜘蛛のレッグ(足)をイメージして取り付けられている長いマテリアルが、イワナやヤマメを魅了しているからだろう。渓魚はそれを必ずしも蜘蛛と思っているわけではない、と筆者は考えている。

夏の渓流フライフィッシングにおいて、蜘蛛を模したドライフライは必需品ともいえるものになっているが、そのイミテート性はさほど高くないことが多い。それでも、それらのフライパターンに対して渓魚は良い反応を見せてくれるものだが、これは蜘蛛のレッグ(足)をイメージして取り付けられている長いマテリアルが、イワナやヤマメを魅了しているからだろう。渓魚はそれを必ずしも蜘蛛と思っているわけではない、と筆者は考えている。それに対して今回のパターンは、イミテート性を追求したつくりだ。

蜘蛛なのでもちろんレッグは長いのだが、イミテート性という視点からみて余計な部品が一切つけられていない。例えば、ハックルなどの浮力を得るため部品や、インジケータ(パラシュートポスト)などの視認性を確保するためのマテリアルはつけられていない。

つまり、釣り人の都合で必要なパーツを出来る限り排除したフライパターンというわけだ。

■ボディの形状がカギ

■ボディの形状がカギこのフライパターンで最も重要なパーツは、ボディ部分だろう。

マテリアルはエルクヘアを使用しているが、これはディアヘアにしても差し支えない。エルクヘアもディアヘアも、そのファイバーは中空構造なので、それなりの浮力は持っている。

いずれにしても、ぷっくりしたティアドロップ型のシルエットに仕上げることが大事だ。

この形状が蜘蛛らしさをかもしだす大事なカギとなる。

このボディの形状と長いレッグの組み合わせが、高いイミテート性を生み出しているというわけだ。

■レッグには結び目をつくる

■レッグには結び目をつくるレッグはフェザントテールでつくっている。

結び目をつけたフェザントテールを左右それぞれに4本づつ。合計8本のレッグをボディにとりつける。

このタイイングはそれなりに手間がかかるのだが、結び目をつくることで、レッグの節とほどよい折れ曲がり具合を表現できるので、きちんと仕上げておきたい。

カラーバリエーションは、黒系のものと淡い色合いのもの、最低2パターンは用意したい。これは視認性を考えてのことで、黒系にタイイングした場合は、日当たりの良い透明度の高い水面で見やすい。淡い色合いのものは、暗い水面での視認性が良い。

エルクヘアもディアヘアも、黒のものはごく一般的に販売されている。淡いカラーにタイイングする場合は、ブリーチ(脱色)のエルクヘアやディアヘアを使う。ブリーチのエルクヘアは、エルクヘアカディス等で使うことが多いので馴染みが深いだろう。

レッグのフェザントテールも同様に濃い色合いのものと淡い色合いのものを使い分ける。

サイズは#12~#14くらいが適当だろう。#16くらいに小さくなると窮屈でタイイングをしずらくなる。

フックは細軸のものは使わない。ぷっくり太いボディに仕上げるので細軸では巻きづらい。写真のパターンで使用したフックは、アキスコAFB-305。ストレートシャンクのスタンダードなフックだ。

■ワンキャストで仕留めたい

夏のフライフィッシングでも、イミテート性を重視したフライを使いたくなるシーンはある。

夏のフライフィッシングでも、イミテート性を重視したフライを使いたくなるシーンはある。プール状の流れの水面近くに、ゆらゆら泳ぐイワナやヤマメを見つけた時などだ。

フラットな水面とゆっくりした流速のポイントでは、渓魚はフライをじっくりと見て選別することができる。

そうした流れでフライを見切られてしまったという経験をお持ちの方は少なくないのではないだろうか。フライを見切った渓魚は警戒してプールの底に隠れてしまう、ということも多い。

1発。ワンキャストで仕留めたい。

そんなシーンでは、余計なパーツのついていないイミテート性の高いフライパターンが欲しくなる。フラットな水面のゆっくりした流れであれば、高い視認性や高い浮力は必要ない。

今回のパターンは、そのような場面で自信をもってティペットに結べる必殺フライだ。

(掲載日:2015年08月06日)

この記事の関連ページ