今月の一本 ~2016年1月 オーロラ・ウェット~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月の一本」2016年1月は、「オーロラ・ウェット」をピックアップし、動画とともに紹介

例年2月に解禁する渓流が、岐阜県と長野県にいくつかある。もちろんフライフィッシングも楽しめる。

例年2月に解禁する渓流が、岐阜県と長野県にいくつかある。もちろんフライフィッシングも楽しめる。それらのフィールドの有名ポイントでは、極寒の流れに一列に立ちこんだフライマンが、キャスティングを繰り返す。その先には、時折ライズリングが広がっていることが多い。

ライズリングを作り出しているのは、ミッジを捕食するアマゴやヤマメだ。

ミッジとは、ユスリカに代表される極小の水生昆虫の総称。2月や3月の水温の低い流れでもハッチ(羽化)をする。

解禁当初の渓流でドライフライのフライフィッシングを楽しもうとするならば、ミッジを意識したフライパターンの出番が多くなる。メイフライやカディスなど他の水生昆虫のハッチがほとんどないのだから、当然といえば当然だ。

■ドライに反応しない時

■ドライに反応しない時ドライフライにアマゴやヤマメがすんなり反応してくれれば、それは楽しいフライフィッシングということになるのだが、この時期はそう簡単にいかないことのほうが多いだろう。

フライを見に来るが、喰わずに帰っていくもの。フライのすぐ横でライズするもの。何事もなかったようにフライの真下を泳ぎ去っていくもの。

そうした賢いアマゴやヤマメを、なんとかドライフライで釣り上げるのもまた、フライフィッシングの面白さでもある。

そうは言っても、かじかむ手でキャストを繰り返しているのだ。もし渓魚を手にできなかったら、やはりこれは寂しい。1匹でも美しいアマゴやヤマメの姿を見たい。

そんなミッジの季節の最後の手段としてティペットに結ぶことが多いのが、今回紹介するフライパターンだ。

■反射喰いを誘うフライパターン

このフライはウェットフライだ。スイングさせたり引っ張ったりして流す使い方になる。

このフライはウェットフライだ。スイングさせたり引っ張ったりして流す使い方になる。ライズしているのにフライには喰いついてくれないような局面で、最後に試してみるという使い方が主になるだろう。

せっかくライスがあるのなら、できればドライフライで釣りたいところだが、最後の手段はウェットでも仕方ない、というわけだ。

2月にライズしている渓魚は大半が放流魚。長良川やその支流では、20cmあるかないかのシラメ(アマゴの銀毛)が相手ということが多いだろう。

そうした魚は、チョロチョロと動くものに強い関心を示すようだが、その習性を利用して反射的に喰わせてしまおう、というのが今回のフライパターンだ。

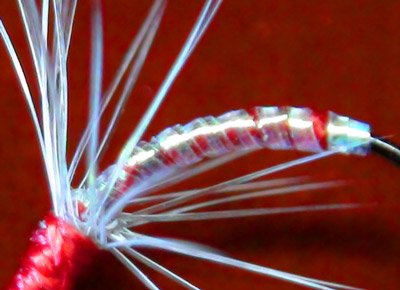

チョイチョイと引っ張ったりして誘いかける釣り方になるので、少々派手できらびやかな色合いにタイイングしている。ドライフライだと、この派手さでは釣れる気がしないが、ウェットの場合、渓魚はフライをじっくり見ることはできないので、このくらいのアピール力があっても良いわけだ。

■タイイング

■タイイング今回は2カラーのバリエーションをタイイングしてみた。ひとつはレッド系。もうひとつはブラウン系。

色の違いはスレッドで作り出す。今回は赤のスレッドとブラウンのスレッドを使用している。

下巻きしたスレッドの上に、オーロラシートやオーロラ色のフラッシャブーを巻きつける。似たようなマテリアルが様々に販売されているが、特に「これが最適」というようなものはない。どれを使っても似たような仕上がりになるはずだ。

ハックルには、コックネックのブルーダンを使っているが、他の色でもかまわない。コックネックにこだわる必要もない。ハックルは、ハラリと1回転ほど巻くだけでよい。

ライズがあって表層近くを狙う場合は、ウェイト(オモリ)を使わないが、ある程度沈めたい場合には、スレッドの下にウェイトを巻き込んでおくと良いだろう。

写真のパターンのフックは、がまかつのC14-BVだが、これも特にこだわる必要はない。フックサイズは#14~#18が適当。

写真のパターンのフックは、がまかつのC14-BVだが、これも特にこだわる必要はない。フックサイズは#14~#18が適当。このパターンが切り札となる理由のひとつに、探れる範囲の広さにある。ドライフライの場合、完璧に流せるのはせいぜい1m前後だろう。対して、ウェットフライなら、1キャストで10m以上の範囲は探ることができる。

10倍以上もの範囲を探れるのだから、釣れる確立も格段にアップして当然だ。

さて、いよいよ解禁が近くなってきた。2月に釣行を考えている方は、今のうちにこのパターンを用意しておいてはいかがだろうか。

(掲載日:2016年01月27日)

この記事の関連ページ