今月の一本 ~2016年7月 フェザントテール・ムネアカ~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月の一本」2016年7月は、「フェザントテール・ムネアカ」をピックアップし、動画とともに紹介

フライフィッシングを始めたばかりの頃、山岳渓流で見つけたムネアカオオアリにギョッとした記憶がある。

フライフィッシングを始めたばかりの頃、山岳渓流で見つけたムネアカオオアリにギョッとした記憶がある。驚いたのは大きさと色合い。あんなに大きなアリを見たのは初めてだった。そして、胸部の赤い色合い。それまではアリといえば真っ黒なものだと思っていた。

やがて毎年何度も山岳渓流に足を運ぶようになって、その大きさはムネアカオオアリのレギュラーサイズだったことに気づいた。

考えてみれば、フライフィッシングを始めるまでは山岳渓流の河原を歩くことなどなかったし、昆虫に思いを寄せたこともなかったと思う。山岳渓流は未知の世界だったわけだ。

■山岳渓流のテレストリアルの主役級

山の中でムネアカオオアリは、かなりポピュラーな昆虫だ。山岳渓流を歩いていて見かける頻度は、昆虫の中で一番多いかもしれない。

山の中でムネアカオオアリは、かなりポピュラーな昆虫だ。山岳渓流を歩いていて見かける頻度は、昆虫の中で一番多いかもしれない。山岳渓流のテレストリアルとしては、主役級といえるだろう。

都市部で見かけるアリは、フックサイズにすれば#20くらいだろう。大きいものでも#18ほどではないだろうか。

一方、ムネアカオオアリのサイズは#14くらいが標準的。アリとしてはボリューム感がある。

もちろん水生昆虫ではないので、水中で生活しているわけではない。

それでも風に吹かれて岸際から転げ落ちたり、水辺に張り出した木の枝から落下したりして、水面を流されてしまうことは珍しくはないはずだ。そうして水面を漂っているムネアカオオアリを、イワナやヤマメたちは捕食しているわけだ。

テレストリアルの季節には、フライボックスにムネアカオオアリのフライパターンを忍ばせている人は多いだろう。フライフィッシングでも夏になると、ムネアカオオアリは主役級の存在なのだ。

■ピーコックを使わずにつくるテレストリアルフライ

ムネアカオオアリのフライパターンは数多くあるが、お尻の部分や頭の部分をフェザントテールでタイイングすることは、あまりない。ピーコックだったりビーズを使ったりということが一般的だろう。

ムネアカオオアリのフライパターンは数多くあるが、お尻の部分や頭の部分をフェザントテールでタイイングすることは、あまりない。ピーコックだったりビーズを使ったりということが一般的だろう。もちろんピーコックやビーズを使ったアント・パターンも釣れるのだが、特にピーコックに関しては、夏のフライフィッシングでの使用頻度は相当に高い。アントパターンに限らず、テレストリアル・フライをタイイングしようとすると、どうしてもピーコックに手が伸びるのだ。

すると、夏のフライボックスの中身はいつのまにかピーコックのフライパターンに占拠されてしまう。

とすれば、思うに夏の人気渓流ではイワナもヤマメも、かなりの回数、ピーコックのフライを目撃しているのではないだろうか。もしかしたらピーコックの質感に嫌気がさしている渓魚だっているかもしれない。

そうした考えから、ピーコックを使わないテレストリアルパターンとして用意してみたのが、今回紹介しているフライパターンというわけだ。

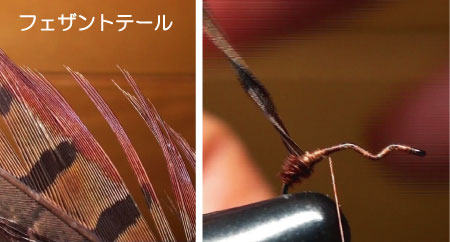

■フェザントテール

実際に夏の山岳渓流でこのフライを使ってみると、イワナもヤマメも反応は上々。フェザントテールの質感は夏の渓魚にも好印象を持たれるようだ。

一般的なアントパターンと同様に、このパターンもお尻部分が水面下に沈むタイプに仕上げているが、こうした点でもフェザントテールはしっくりくる。水を浸み込ませやすいマテリアルなので、しっかり水面を割って沈んでくれる。

フェザントテールの色合いと、赤の色合いの相性も悪くない。人間側の視点から見ても「これなら釣れそう」という雰囲気を醸しだしている。フライボックスの中にあれば、自然と手が伸びる感じだ。

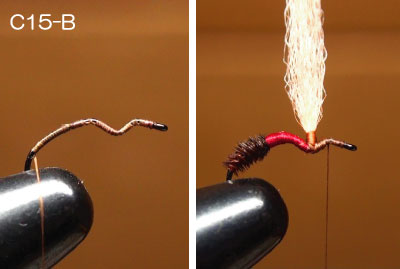

■特徴的なフライフック

今回のパターンでは、特徴的なフォルムのフライフックを使用している。がまかつ「C15-B」だ。シャンクの部分に独特のクビレがはいっている。

さて、今回のパターンでは、このクビレの底部分にパラシュートポストを取り付け、そこにフェゼントテールを巻いてムネアカオオアリの頭部分をつくっている。

こうすることで、一般的なフックに巻く場合と比べ、頭部分が下方(水面側)に飛び出す感じに仕上がる。お尻部分だけでなく頭部分も水面下に沈めようというわけだ。

これで渓魚からの見え方も多少かわってくるかもしれない。

■タイイング

■タイイングタイイングについては、特に難しい点はない。比較的簡単に短時間で巻けるフライパターンだ。

胸部の赤いマテリアルは、今回はシマザキ・ストレッチボディを使った。水に濡れても発色が良いマテリアルだ。

この部分には、ムネアカオオアリのパターンによく使われる赤のフロスを使っても差し支えない。おそらく釣れ具合も変らないと思う。

パラシュート・ハックルは、やはり黒が似合う。が、濃い目のブラウンを使ったバージョンも用意しておくと万全だ。どちらが釣れるというものではないが、黒とブラウンで反応が違うことがある。

フックサイズは#12~#14くらいが適当だ。

(掲載日:2016年07月16日)

この記事の関連ページ