今月の一本 ~2016年11月 フローティング・オニチョロ~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月の一本」2016年11月は、「フローティング・オニチョロ」をピックアップし紹介

通年解禁や冬季釣り場などが増えてきたおかげで、近年は11月や12月にも渓流のフライフィッシングを楽しむことが多くなった。

通年解禁や冬季釣り場などが増えてきたおかげで、近年は11月や12月にも渓流のフライフィッシングを楽しむことが多くなった。実際に11月や12月といった、これまでフライフィッシングをしていなかった時期の渓流を歩いてみると、今まで気がつかなかった発見もある。

晩秋から冬にかけての水生昆虫のハッチといえばミッジが主役と信じていた。しかし、実際の渓流では#20前後のメイフライのハッチも見られるし、何より驚いたのは、ストーンフライ(カワゲラ)が大量にハッチする日があるということだった。どうやらオナシカワゲラかクロカワゲラのようだ。

■ストーンフライ(カワゲラ)の羽化

そんな日には、かなり沢山のカワゲラが渓を飛び交う。渓魚もそのハッチに絡んだ捕食行動をとることが多い。

そんな日には、かなり沢山のカワゲラが渓を飛び交う。渓魚もそのハッチに絡んだ捕食行動をとることが多い。といっても、カワゲラの成虫が水面で喰われるというのは、それほど多くはないようだ。喰われているのは、羽化寸前のカワゲラのニンフ。通称・オニチョロであることが多い。

実はカワゲラは陸上羽化。メイフライやカディスのように水面でハッチ(羽化)するのではない。

エサ釣りの世界で「オニチョロ」と呼ばれるカワゲラのニンフ(幼虫)は、普段は渓流の川底を這い回っている。それが羽化寸前になると水面近くを泳いで川辺の石までたどり着き、その石の上で羽化するのだ。

この泳いでいる羽化寸前の「オニチョロ」が喰われているのだ。チョロチョロと泳ぎ回る姿が、渓魚達の食欲をそそっているのだろうか。

この泳いでいる羽化寸前の「オニチョロ」が喰われているのだ。チョロチョロと泳ぎ回る姿が、渓魚達の食欲をそそっているのだろうか。■オニチョロのパターン

大量のカワゲラが飛び交っている時、渓魚はやけに派手なライズを見せることがある。おそらく、泳いでいるオニチョロを追い掛け回して、興奮して飛びついたりいるのだろう。

そんなフライフィッシング・シーンで活躍してくれるのが、今回紹介するフライパターン。

フローティング・ニンフのスタイルにタイイングしている。ドライフライとして使用するフライパターンだ。

■ボディは赤ダイドのピーコック

このパターンのボディは、赤にダイド(染色)されたピーコックでつくっている。

このパターンのボディは、赤にダイド(染色)されたピーコックでつくっている。ピーコックのアイに近い部分を使用することで、ニンフの体節を表現した。なんとも「虫っぽい」質感に仕上げることができる。

ソラックス(胸)部分は黒っぽい色合いにしたい。羽化寸前のオニチョロの胸部分は黒っぽいのだ。

今回はソラックス部分にフェザントテールを巻いて、黒っぽく仕上げている。

テールは2本。バーサテールのブラウンを使用した。

レッグ部分にはパートリッジをつかっている。

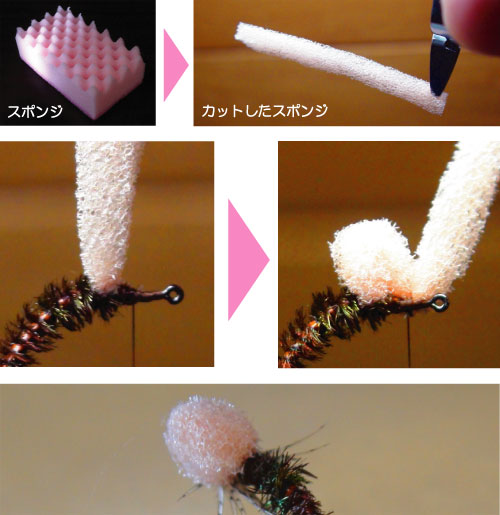

■インジケータにはスポンジを使用

インジケータとして使用したマテリアルは、食器洗い用のスポンジ。これを適当なサイズにカットして取り付ける。

インジケータとして使用したマテリアルは、食器洗い用のスポンジ。これを適当なサイズにカットして取り付ける。二つ折りのような状態で取り付けることで、球状の形をつくることができる。

この部分が大きくなりすぎると、釣れ具合が悪くなってしまうので注意が必要だ。

スポンジ・インジケータの利点はなんといっても浮力にある。よく浮いてくれるし、浮力の持続性も高い。

濡れて沈んでしまっても、つまんでキュッとしぼれば、あっという間に浮力が復活するので、フライフィッシングの手返しがよくなる。

もちろん視認性も悪くない。

■「年中無休」のパターン

オニチョロのフローティングニンフは秋・冬のフライフィッシングだけでなく、盛期の釣り上がりにも、春のマッチング・ザ・ハッチにも使えてしまう「年中無休」のフライパターン。

オニチョロだけでなく、メイフライのフローティングニンフとしても使えるし、カディス・ピューパとして使ってもよいだろう。

使い勝手のよい便利なフライパターンなので、量産しておくのも良いかもしれない。

(掲載日:2016年11月25日)

この記事の関連ページ