今月の一本 ~2017年1月 クイルボディパラシュート~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月の一本」2017年1月は、「クイルボディパラシュート」をピックアップし、動画とともに紹介

今さらこのフライパターン?という方もいるかもしれない。

今さらこのフライパターン?という方もいるかもしれない。クイルボディパラシュートは、それくらい日本の渓流フライフィッシングではスタンダードなドライフライだ。

■万能パターン

水面を流れるメイフライをイミテートしたフライパターンなので、4月から6月くらいに使うことが多い。

が、夏場のテレストリアル(陸生昆虫)シーズンに入っても、実はこのフライは頼りになる。

パラシュートパターンなので釣り上がりのシーンで使うことが多いが、ライズだってこのフライで仕留めてしまうことができる。

クイルボディパラシュートは、なかなかに万能なフライパターンなのだ。

■ボディの怪しげな質感と細身でシンプルなシルエット

イワナやヤマメは、クイルボディパラシュートに対して高い反応を示すことが多いのだが、その理由は、シンプルなシルエットとボディの質感にあるのだろう。

イワナやヤマメは、クイルボディパラシュートに対して高い反応を示すことが多いのだが、その理由は、シンプルなシルエットとボディの質感にあるのだろう。このフライパターンは、パーツの数が少ないのでシルエットがシンプルになる。

パーツの少なさは、ボディが細身に仕上がることにも直結している。

特にフィッシングプレッシャーの高い状況下では、このパターンのように細身でシンプルなシルエットが渓魚に好まれることが多い。

また、クイルボディーがつくりだす、なんとも虫っぽい怪しげなボディの質感は、渓魚にとってきっと魅惑に溢れるものなのだろう。ダビング材では、なかなかつくりだすことができない質感だ。

■ストリップド・ピーコック

この魅力的なボディは、ストリップド・ピーコックでつくりだしている。

ストリップドピーコックとは、ご存知のとおりピーコック(クジャク)の羽の繊毛をむしりとったファイバーのことだ。

通常のピーコック・アイの状態から自作することもできるが、ストリップド・ピーコックとしての完成品も販売されている。

自作する場合は写真のように、ピーコック・アイのファイバーを消しゴムでこすって繊毛をむしりとっていく。爪でそぎ落としてしまうこともできる。

数本をつくるだけなら、こうした方法でも苦にならないが、大量につくろうと思うと、これはなかなかの手間だ。

もう少し効率的な方法として、ロウを溶かしてピーコック・アイのファイバーにたらし、固まったところで、一気に繊毛ごとはがしてしまう、というやりかたもある。

もちろん完成品は一番便利には違いないが、繊毛が取りきれていないものが意外に多い。気にせずそのまま使ってしまうのもいいが、結局は多少の繊毛除去を自力ですることが多くなる。

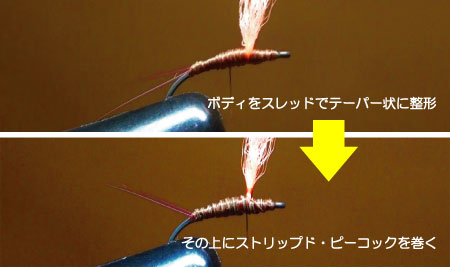

■ボディはテーパー状に

ボディは、テーパー状にしたい。

なので、ストリップド・ピーコックを巻きつける前に、ボディをスレッドでテーパー状に仕上げておく。その上から、ストリップド・ピーコックを巻きつけるというわけだ。

このフライパターンは縞模様がキモ。しっかり縞模様がでるように、ストリップド・ピーコックは丁寧に巻く必要がある。

ところで、ストリップド・ピーコックは千切れやすい。巻きつける途中で千切れてしまうと、脱力感に見舞われてしまうので、力の入れすぎには注意したい。

■クイルボディパラシュートのタイイング

ハックルの分量にも気を配っておきたい。

ハックルの分量にも気を配っておきたい。メイフライ系のパラシュートパターンに共通して言えることだが、ハックルは、はらりと1~2回転という程度に、控えめにタイイングしておくほうが良いだろう。

ハックルの量が多ければ浮力は増すのだが、釣れ味は鈍くなってしまう。

ボディを細身に仕上げたいので、フックは細軸のものを選びたい。

今回使用したフックは「がまかつR17-3FT」。フッキング性能がずば抜けたフライフックだ。

このフックを使う場合は、瞬間接着剤をシャンクにひと塗りしてからタイイングを開始すると良いだろう。このひと手間を怠ると、下巻きをする際に、スレッドがびっくりするほど滑ってしまうのだ。そのスベリ具合がフッキング性能の高さの証でもある。

フックサイズは、#18~#12くらい。もちろん他の細軸フックを使用しても問題はない。

(掲載日:2017年01月25日)

この記事の関連ページ