■奥日光で展開された「湖畔外交」

明治15年(1882年)。農商務省(当時)によって、奥日光・中禅寺湖にビワマス(琵琶湖産)とサクラマス(北海道産)のふ化放流がされた。さらに明治20年(1887年)には、ニジマス(米国・カリフォルニア産)が放流されている。

フライフィッシングの聖地とされる奥日光の中禅寺湖・湯川・湯ノ湖だが、この出来事がその第一歩だったのかもしれない。

ちなみにビワマス(アマゴの仲間)とサクラマス(ヤマメ)が交雑して誕生したのがホンマスで、これは中禅寺湖の固有種だ。

元々は魚類の生息がなかったとされる中禅寺湖だが、放流魚の成育は良好だったそうで、中禅寺湖はまたたく間にトラウトの楽園へと姿を変えた。

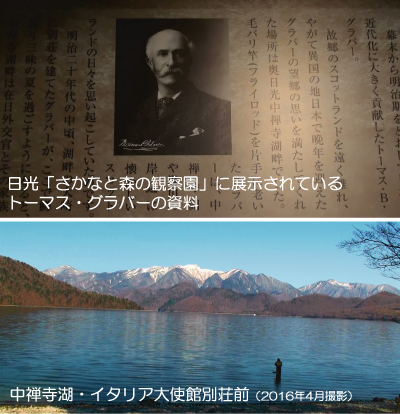

トラウトの楽園となった中禅寺湖に魅せられてしまったのが、イギリスの商人・トーマス・グラバー。幕末の歴史でよく名が出てくる有名人物だが、トーマス・グラバーが無類のフライフィッシャーであったことは、歴史の教科書には記述されていなかったと思う。

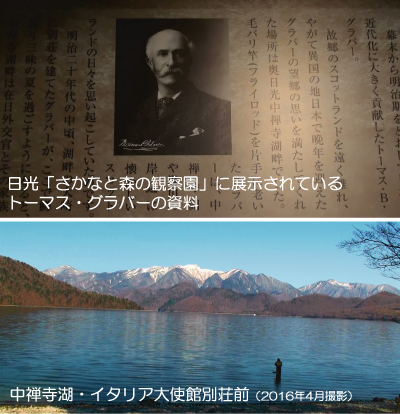

明治26年(1893年)。トーマス・グラバーは中禅寺湖畔に別荘を建て、夏になるとここに滞在しフライフィッシングを楽しむようになる。

トラウトの存在とともに、彼の故郷であるスコットランドを思い起こさせる中禅寺湖の美しい風景が、トーマス・グラバーを惹きつけたのだろう、とも言われている。

この素敵なリゾート型レジャーをトーマス・グラバーが友人らに紹介したことをきっかけに、やがて中禅寺湖畔には欧州各国の大使館別荘が建ち並ぶようになる。

欧州ではフライフィッシングは紳士のたしなみ。

各国大使やその家族、職員らは誘い合って奥日光でのフライフィッシングを楽しんだようだ。いわば「湖畔外交」が展開されていたわけだ。当時は「夏は外務省が日光に移る」とまで言われたそうだ。

■湯川のブルックトラウト

さて、今回は英国の名門ブランド、ハーディー(HARDY)のフィッシングバッグとリールを連れて、奥日光の湯川と湯ノ湖でフライフィッシングを楽しんでいる。取材は2016年9月下旬。

湯川は、戦場ヶ原を経由して中禅寺湖に流れ込む渓流。水源は湯ノ湖。中禅寺湖と同様に、元来は魚類が棲息していなかったようだ。

湯川は、戦場ヶ原を経由して中禅寺湖に流れ込む渓流。水源は湯ノ湖。中禅寺湖と同様に、元来は魚類が棲息していなかったようだ。

湯川には、中禅寺湖に流入する直前に竜頭ノ滝がある。放流によって繁殖した中禅寺湖のトラウト達も、竜頭ノ滝に阻まれて湯川には遡上できなかった。

トーマス・グラバーは川のフライフィッシングも満喫したかったのだろう。明治35年と明治37年(1902年と1904年)に、米国・コロラド産のブルックトラウト(カワマス)を湯川に放流した。ブルックトラウトは、イワナの仲間だ。

このブルックトラウトが自然繁殖し湯川に定着。トーマス・グラバーらは奥日光で、湖だけでなく川のフライフィッシングも楽しめるようになったというわけだ。

現在の湯川に渓魚の放流はない。水源である湯ノ湖から落ちてくるニジマスやヒメマスはいるが、釣れてくるのは今もブルックトラウトが中心。この流れで生まれ育った天然魚だ。

■当時の湯川でもハーディーは使われていたに違いない

ところで、トーマス・グラバー達が奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた頃には、ハーディーはすでにフライフィッシング・ブランドとしての名声を得ていた。

ところで、トーマス・グラバー達が奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた頃には、ハーディーはすでにフライフィッシング・ブランドとしての名声を得ていた。

英国の元国王・ジョージ5世(1865年~1936年)はハーディーの愛用者として知られているが、ジョージ5世がハーディーを使っていたであろう時期は、トーマス・グラバーが奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた時期とも重なる。

英国王室ご用達ブランドとして名高いハーディー。トーマス・グラバーや各国大使館の関係者らが使ったフィッシングアイテムの中にも、きっとハーディーのリールやロッドは含まれていたに違いないのだ。

事実、中禅寺湖畔のトーマス・グラバー邸を引き継いだハンス・ハンターは、大のハーディー好きだったそうだ。

事実、中禅寺湖畔のトーマス・グラバー邸を引き継いだハンス・ハンターは、大のハーディー好きだったそうだ。

奥日光のフライフィッシングを大きく発展させたとして有名な彼は、機会あるごとに大型トランクいっぱいのハーディー製品を日本に取り寄せていたという。

■使い込むほどに味が出るハーディー

さて、今回連れてきたバッグは今年(2016年)発売されたばかりの新品。リールは現行品でない。20年以上も前に発売された英国製の限定品。

使い込むほどに味が出るというのはハーディーの魅力のひとつだが、20年も使い込まれたリールと新品バッグを、こうして一緒に撮影しても違和感がない。絵になる。それだけ飽きのこない完成されたデザインということなのだろう。

この新品バッグも、20年後には一段と風格が出て渓でひときわ強い存在感をかもしだすに違いない。

このバッグは、コンパクトバッグ(ジャパンリミテッド)という銘柄。

古くからラインナップされていた英国製の同タイプのバッグを日本の熟練職人がリメイク。素材選び、加工、仕上げに至るまで徹底的にこだわって作られた逸品だ。

デザインは英国製の既存品と全く変らない。アンティークな風合い。英国王室ご用達ブランドらしい品の良さも感じさせる。

そこに日本の職人の革加工や縫製などの繊細な技と、撥水加工などの最新技術が加えられた。素材も英国製の既存品より質の高いものが採用されている。手抜きや妥協がない。

こうしたモノづくりは日本の真骨頂。このバッグを手にすると、日本の熟練職人が本気で製作したモノは、やはりスゴイと実感させられる。「ホンモノ」を持つ喜びを感じることができる。

フィッシングバッグに限らず、ここまで「ホンモノ感」に溢れたバッグを、今、見つけ出すことは、なかなかに難しいのではないだろうか。

■ブルックトラウトは遡上に夢中

さて、この日の湯川はやや増水気味。ブルックトラウトもやはり、9月の増水した日には、産卵に向けて上流を目指す。滝を登ろうとしてジャンプする魚影をたくさん見ることができた。

こういう日のフライフィッシングは苦戦することが多い。渓魚は遡上に夢中になって、フライにはなかなか喰いついてくれないのだ。

それでも、ハーディーと一緒に湯川の流れに立つ気分は格別。トーマス・グラバーらに思いを寄せながら、なんとか数匹のブルックトラウトを手にすることができた。

イワナにそっくりの魚体だが、斑点が違う。ニッコウイワナの朱色の斑点がそのまま色違い・濃いピンクになってポップな色彩。ここ湯川で生まれ育ったネイティブのブルックトラウトだ。

さて次の目的地は、湯川の水源である湯ノ湖だ。

■ライズリングが広がる湯ノ湖の湖面

湯ノ湖では、ニジマス、ヒメマス、ブルックトラウトがターゲットとなる。湯川と違ってほとんどが放流魚。

湯ノ湖では、ニジマス、ヒメマス、ブルックトラウトがターゲットとなる。湯川と違ってほとんどが放流魚。

湯川はC&Rだが、湯ノ湖はC&Rではない。

フライフィッシングでのメインターゲットはニジマスだが、岸寄りの浅瀬ではライズするブルックトラウトを確認できることも多い。

湯川ではライズは見られなかったが、こちら湯ノ湖ではこの日も湖面のあちこちでライズを見つけることができた。

グッドサイズのニジマスはラインの届かない遠くでライズすることが多いが、時折、届きそうな範囲で「ドボン」と派手な飛沫があがる。

■ドライフライでライズを狙う

それならばドライフライで釣りたくなる。結局この日は、湯川・湯ノ湖と1日をドライフライで通すことになった。

この日も湯ノ湖は多くの釣り人で賑わっていたが、ドライフライをキャストしているフライマンは見当たらない。ロングキャストして沈めて引っ張る釣りのほうに分があるのだ。

それでもドライフライにポツポツと反応してくれる。ライズは届く範囲にもあるのだから当然といえば当然だが、やはりうれしい。

ニジマスもブルックトラウトも、湯ノ湖としてはまずまずのサイズが遊んでくれた。

100年以上も前に欧州から来た紳士たちがフライフィッシングを楽しんだ奥日光。

そんな奥日光を、100年後につくられたハーディーの新作を連れて歩く。今も当時と同じブルックトラウトが釣れる。もしかしたら、当時放流された魚の末裔だっているのかもしれない。

100年間。いったい何人のフライマンがハーディーを持ってここ奥日光を歩いたのだろう。

明治15年(1882年)。農商務省(当時)によって、奥日光・中禅寺湖にビワマス(琵琶湖産)とサクラマス(北海道産)のふ化放流がされた。さらに明治20年(1887年)には、ニジマス(米国・カリフォルニア産)が放流されている。

フライフィッシングの聖地とされる奥日光の中禅寺湖・湯川・湯ノ湖だが、この出来事がその第一歩だったのかもしれない。

ちなみにビワマス(アマゴの仲間)とサクラマス(ヤマメ)が交雑して誕生したのがホンマスで、これは中禅寺湖の固有種だ。

元々は魚類の生息がなかったとされる中禅寺湖だが、放流魚の成育は良好だったそうで、中禅寺湖はまたたく間にトラウトの楽園へと姿を変えた。

トラウトの楽園となった中禅寺湖に魅せられてしまったのが、イギリスの商人・トーマス・グラバー。幕末の歴史でよく名が出てくる有名人物だが、トーマス・グラバーが無類のフライフィッシャーであったことは、歴史の教科書には記述されていなかったと思う。

明治26年(1893年)。トーマス・グラバーは中禅寺湖畔に別荘を建て、夏になるとここに滞在しフライフィッシングを楽しむようになる。

トラウトの存在とともに、彼の故郷であるスコットランドを思い起こさせる中禅寺湖の美しい風景が、トーマス・グラバーを惹きつけたのだろう、とも言われている。

この素敵なリゾート型レジャーをトーマス・グラバーが友人らに紹介したことをきっかけに、やがて中禅寺湖畔には欧州各国の大使館別荘が建ち並ぶようになる。

欧州ではフライフィッシングは紳士のたしなみ。

各国大使やその家族、職員らは誘い合って奥日光でのフライフィッシングを楽しんだようだ。いわば「湖畔外交」が展開されていたわけだ。当時は「夏は外務省が日光に移る」とまで言われたそうだ。

■湯川のブルックトラウト

さて、今回は英国の名門ブランド、ハーディー(HARDY)のフィッシングバッグとリールを連れて、奥日光の湯川と湯ノ湖でフライフィッシングを楽しんでいる。取材は2016年9月下旬。

湯川は、戦場ヶ原を経由して中禅寺湖に流れ込む渓流。水源は湯ノ湖。中禅寺湖と同様に、元来は魚類が棲息していなかったようだ。

湯川は、戦場ヶ原を経由して中禅寺湖に流れ込む渓流。水源は湯ノ湖。中禅寺湖と同様に、元来は魚類が棲息していなかったようだ。湯川には、中禅寺湖に流入する直前に竜頭ノ滝がある。放流によって繁殖した中禅寺湖のトラウト達も、竜頭ノ滝に阻まれて湯川には遡上できなかった。

トーマス・グラバーは川のフライフィッシングも満喫したかったのだろう。明治35年と明治37年(1902年と1904年)に、米国・コロラド産のブルックトラウト(カワマス)を湯川に放流した。ブルックトラウトは、イワナの仲間だ。

このブルックトラウトが自然繁殖し湯川に定着。トーマス・グラバーらは奥日光で、湖だけでなく川のフライフィッシングも楽しめるようになったというわけだ。

現在の湯川に渓魚の放流はない。水源である湯ノ湖から落ちてくるニジマスやヒメマスはいるが、釣れてくるのは今もブルックトラウトが中心。この流れで生まれ育った天然魚だ。

■当時の湯川でもハーディーは使われていたに違いない

ところで、トーマス・グラバー達が奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた頃には、ハーディーはすでにフライフィッシング・ブランドとしての名声を得ていた。

ところで、トーマス・グラバー達が奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた頃には、ハーディーはすでにフライフィッシング・ブランドとしての名声を得ていた。英国の元国王・ジョージ5世(1865年~1936年)はハーディーの愛用者として知られているが、ジョージ5世がハーディーを使っていたであろう時期は、トーマス・グラバーが奥日光でフライフィッシングを楽しんでいた時期とも重なる。

英国王室ご用達ブランドとして名高いハーディー。トーマス・グラバーや各国大使館の関係者らが使ったフィッシングアイテムの中にも、きっとハーディーのリールやロッドは含まれていたに違いないのだ。

事実、中禅寺湖畔のトーマス・グラバー邸を引き継いだハンス・ハンターは、大のハーディー好きだったそうだ。

事実、中禅寺湖畔のトーマス・グラバー邸を引き継いだハンス・ハンターは、大のハーディー好きだったそうだ。奥日光のフライフィッシングを大きく発展させたとして有名な彼は、機会あるごとに大型トランクいっぱいのハーディー製品を日本に取り寄せていたという。

■使い込むほどに味が出るハーディー

さて、今回連れてきたバッグは今年(2016年)発売されたばかりの新品。リールは現行品でない。20年以上も前に発売された英国製の限定品。

使い込むほどに味が出るというのはハーディーの魅力のひとつだが、20年も使い込まれたリールと新品バッグを、こうして一緒に撮影しても違和感がない。絵になる。それだけ飽きのこない完成されたデザインということなのだろう。

この新品バッグも、20年後には一段と風格が出て渓でひときわ強い存在感をかもしだすに違いない。

このバッグは、コンパクトバッグ(ジャパンリミテッド)という銘柄。

古くからラインナップされていた英国製の同タイプのバッグを日本の熟練職人がリメイク。素材選び、加工、仕上げに至るまで徹底的にこだわって作られた逸品だ。

デザインは英国製の既存品と全く変らない。アンティークな風合い。英国王室ご用達ブランドらしい品の良さも感じさせる。

そこに日本の職人の革加工や縫製などの繊細な技と、撥水加工などの最新技術が加えられた。素材も英国製の既存品より質の高いものが採用されている。手抜きや妥協がない。

こうしたモノづくりは日本の真骨頂。このバッグを手にすると、日本の熟練職人が本気で製作したモノは、やはりスゴイと実感させられる。「ホンモノ」を持つ喜びを感じることができる。

フィッシングバッグに限らず、ここまで「ホンモノ感」に溢れたバッグを、今、見つけ出すことは、なかなかに難しいのではないだろうか。

■ブルックトラウトは遡上に夢中

さて、この日の湯川はやや増水気味。ブルックトラウトもやはり、9月の増水した日には、産卵に向けて上流を目指す。滝を登ろうとしてジャンプする魚影をたくさん見ることができた。

こういう日のフライフィッシングは苦戦することが多い。渓魚は遡上に夢中になって、フライにはなかなか喰いついてくれないのだ。

それでも、ハーディーと一緒に湯川の流れに立つ気分は格別。トーマス・グラバーらに思いを寄せながら、なんとか数匹のブルックトラウトを手にすることができた。

イワナにそっくりの魚体だが、斑点が違う。ニッコウイワナの朱色の斑点がそのまま色違い・濃いピンクになってポップな色彩。ここ湯川で生まれ育ったネイティブのブルックトラウトだ。

さて次の目的地は、湯川の水源である湯ノ湖だ。

■ライズリングが広がる湯ノ湖の湖面

湯ノ湖では、ニジマス、ヒメマス、ブルックトラウトがターゲットとなる。湯川と違ってほとんどが放流魚。

湯ノ湖では、ニジマス、ヒメマス、ブルックトラウトがターゲットとなる。湯川と違ってほとんどが放流魚。湯川はC&Rだが、湯ノ湖はC&Rではない。

フライフィッシングでのメインターゲットはニジマスだが、岸寄りの浅瀬ではライズするブルックトラウトを確認できることも多い。

湯川ではライズは見られなかったが、こちら湯ノ湖ではこの日も湖面のあちこちでライズを見つけることができた。

グッドサイズのニジマスはラインの届かない遠くでライズすることが多いが、時折、届きそうな範囲で「ドボン」と派手な飛沫があがる。

■ドライフライでライズを狙う

それならばドライフライで釣りたくなる。結局この日は、湯川・湯ノ湖と1日をドライフライで通すことになった。

この日も湯ノ湖は多くの釣り人で賑わっていたが、ドライフライをキャストしているフライマンは見当たらない。ロングキャストして沈めて引っ張る釣りのほうに分があるのだ。

それでもドライフライにポツポツと反応してくれる。ライズは届く範囲にもあるのだから当然といえば当然だが、やはりうれしい。

ニジマスもブルックトラウトも、湯ノ湖としてはまずまずのサイズが遊んでくれた。

100年以上も前に欧州から来た紳士たちがフライフィッシングを楽しんだ奥日光。

そんな奥日光を、100年後につくられたハーディーの新作を連れて歩く。今も当時と同じブルックトラウトが釣れる。もしかしたら、当時放流された魚の末裔だっているのかもしれない。

100年間。いったい何人のフライマンがハーディーを持ってここ奥日光を歩いたのだろう。

(掲載日:2016年11月28日)

動画で見る特集

この記事の関連地図

【奥日光(湯川・湯ノ湖)】

この記事の関連ページ