■北アルプスのパノラマを望む絶景フィールド

3000m級の残雪の山並みが目前に迫る。

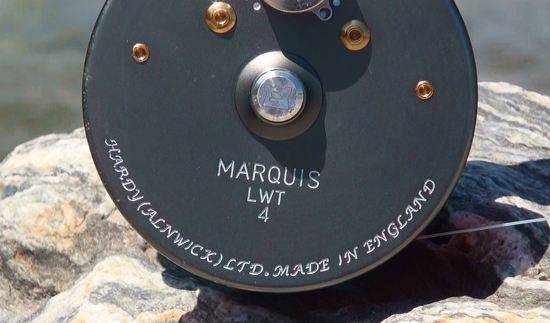

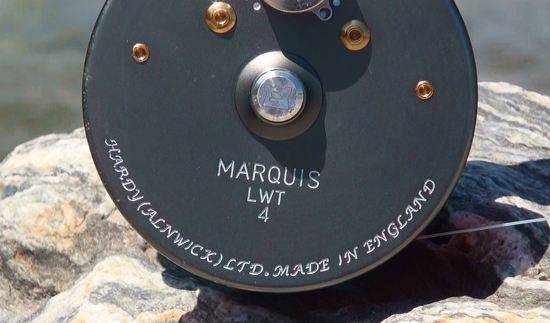

長野県白馬村の姫川。北アルプスのパノラマを望む絶景のフライフィッシング・フィールドだ。 今回はこの絶景フィールドに、HARDY(ハーディー)のフライリール・Marquis LWT(マーキスLWT)を連れてきた。昨年(2016年)11月にリモデルして発売された、ハーディーの銘品だ。

今回はこの絶景フィールドに、HARDY(ハーディー)のフライリール・Marquis LWT(マーキスLWT)を連れてきた。昨年(2016年)11月にリモデルして発売された、ハーディーの銘品だ。

筆者は今シーズン、このマーキスLWT REEL4に3番ラインを巻いてフライフィッシングを楽しんでいる。

撮影場所は、姫川に支流の松川が合流する地点。

フライフィッシャーにはおなじみの人気ポイントだ。

■北アルプスから流れる青白い雪代

写真のように残雪の北アルプスが映える梅雨入り前のこの時期、この地を訪れるフライマンは実はそう多くない。ここで満足のいく釣果を得るには、まだ少しだけ季節が早いのだ。

写真のように残雪の北アルプスが映える梅雨入り前のこの時期、この地を訪れるフライマンは実はそう多くない。ここで満足のいく釣果を得るには、まだ少しだけ季節が早いのだ。

ここ姫川の主な水源は北アルプスの山々だが、その山並みに写真のような残雪がある時期は、当然、流れには雪代が入る。写真中の右側から流れ込んでいるのは支流の松川だが、この青白い流れが北アルプスの雪代だ。

水量もすごいし、水温は氷水のように冷たい。この雪代が終息しなければイワナやヤマメの活性は上がらない。

雪代増水に低水温。フライフィッシングには厳しい条件を承知の上で、それでもここに来たのは、この時期のこの場所がとても美しいからだ。

雪代増水に低水温。フライフィッシングには厳しい条件を承知の上で、それでもここに来たのは、この時期のこの場所がとても美しいからだ。

残雪の北アルプスと姫川の青白い雪代。この風景の中で、ハーディーと遊びたかったのだ。

ちなみにここ姫川と松川の合流点付近のフライフィッシングの最盛期は、例年6月後半くらいから。この頃からようやく水温も上昇して、広い流れのあちこちからグッドサイズのイワナやヤマメが無邪気に飛び出してくるようになる。

■写真写りが一層よくなったマーキス

1872年の創業以来、1世紀以上もの間、フライフィッシングのトップブランドとして君臨してきた英国のハーディー。その歴史はフライフィッシングの歴史そのものと言っても過言ではないだろう。

1872年の創業以来、1世紀以上もの間、フライフィッシングのトップブランドとして君臨してきた英国のハーディー。その歴史はフライフィッシングの歴史そのものと言っても過言ではないだろう。

そのハーディーが世に送り出した数多くのフライリールの中でも、今回持ってきたマーキスはひときわ高い人気を誇る機種のひとつだ。

生産終了で、しばらくの期間は現行品が存在しなかったマーキスだが、数年前にサーモン用が復活。そして昨年(2016年)11月、低番手も含めた各サイズがリモデルして復活したのが、このマーキスLWTだ。

新モデルのマーキスには様々な改良が加えられたが、一見してわかるのが質感の変化だろう。旧モデルより落ち着いた風合いになり、写真写りが一層よくなった。

新モデルのマーキスには様々な改良が加えられたが、一見してわかるのが質感の変化だろう。旧モデルより落ち着いた風合いになり、写真写りが一層よくなった。

旧モデルではプラスティックだったセンターキャップとクリッカー調整ダイヤルは金属製に変更された。

フェイスカラーも変更されて薄いグレーに。フェイス面に並ぶ4つのリベットは、旧モデルでは銀色だったのが、新モデルでは真鍮(しんちゅう)になりゴールドカラーに変更された。

新マーキスが醸しだす上品な質感は、こうした要因から生みだされている。

■ハーディー創業の地・英国アニックで製造

マーキスは、ハーディー創業の地である英国・アニックで製造されている。

マーキスは、ハーディー創業の地である英国・アニックで製造されている。

フライフィッシング発祥の地とされる英国製のフライリールを持つというのは、なんだか誇らしい気分になれる。こういうところもまた、ハーディーの大きな魅力といえるだろう。

フェイス面の下側に刻印されている「MADE IN ENGLAND」の文字がなんともうれしい。

英国の熟練工が手間隙かけてつくるフライリール。

このリールを持って絶景のフィールドで遊ぶ。なかなか贅沢な時間だ。

■「お人よし」なイワナとヤマメ

さて前述のとおり取材当日の姫川は、フライフィッシングを満喫するにはまだ少し季節が早かった。雪代の冷水と増水で渓魚の反応はよくない。

写真はそんな状況下で遊んでくれた「お人よし」なイワナとヤマメ。岸際の緩流帯に流したドライフライに飛び出してくれた。

写真はそんな状況下で遊んでくれた「お人よし」なイワナとヤマメ。岸際の緩流帯に流したドライフライに飛び出してくれた。

このイワナとヤマメには記念撮影に付き合ってもらったのだが、マーキスLWTと一緒に写すことで、写真中の渓魚はずいぶん引き立つ。渓魚だけを写すのとでは、仕上がりがずいぶんと違ってくる。

釣行先でスマホやデジカメをベストに忍ばせ、釣果などを撮影するフライマンは多いと思うが、是非、マーキスLWTのような品のよい質感のリールを一緒に写しこんでみて欲しい。

写真を引き立てる「名脇役」として活躍してくれるはずだ。

3000m級の残雪の山並みが目前に迫る。

長野県白馬村の姫川。北アルプスのパノラマを望む絶景のフライフィッシング・フィールドだ。

今回はこの絶景フィールドに、HARDY(ハーディー)のフライリール・Marquis LWT(マーキスLWT)を連れてきた。昨年(2016年)11月にリモデルして発売された、ハーディーの銘品だ。

今回はこの絶景フィールドに、HARDY(ハーディー)のフライリール・Marquis LWT(マーキスLWT)を連れてきた。昨年(2016年)11月にリモデルして発売された、ハーディーの銘品だ。筆者は今シーズン、このマーキスLWT REEL4に3番ラインを巻いてフライフィッシングを楽しんでいる。

撮影場所は、姫川に支流の松川が合流する地点。

フライフィッシャーにはおなじみの人気ポイントだ。

■北アルプスから流れる青白い雪代

写真のように残雪の北アルプスが映える梅雨入り前のこの時期、この地を訪れるフライマンは実はそう多くない。ここで満足のいく釣果を得るには、まだ少しだけ季節が早いのだ。

写真のように残雪の北アルプスが映える梅雨入り前のこの時期、この地を訪れるフライマンは実はそう多くない。ここで満足のいく釣果を得るには、まだ少しだけ季節が早いのだ。ここ姫川の主な水源は北アルプスの山々だが、その山並みに写真のような残雪がある時期は、当然、流れには雪代が入る。写真中の右側から流れ込んでいるのは支流の松川だが、この青白い流れが北アルプスの雪代だ。

水量もすごいし、水温は氷水のように冷たい。この雪代が終息しなければイワナやヤマメの活性は上がらない。

雪代増水に低水温。フライフィッシングには厳しい条件を承知の上で、それでもここに来たのは、この時期のこの場所がとても美しいからだ。

雪代増水に低水温。フライフィッシングには厳しい条件を承知の上で、それでもここに来たのは、この時期のこの場所がとても美しいからだ。残雪の北アルプスと姫川の青白い雪代。この風景の中で、ハーディーと遊びたかったのだ。

ちなみにここ姫川と松川の合流点付近のフライフィッシングの最盛期は、例年6月後半くらいから。この頃からようやく水温も上昇して、広い流れのあちこちからグッドサイズのイワナやヤマメが無邪気に飛び出してくるようになる。

■写真写りが一層よくなったマーキス

1872年の創業以来、1世紀以上もの間、フライフィッシングのトップブランドとして君臨してきた英国のハーディー。その歴史はフライフィッシングの歴史そのものと言っても過言ではないだろう。

1872年の創業以来、1世紀以上もの間、フライフィッシングのトップブランドとして君臨してきた英国のハーディー。その歴史はフライフィッシングの歴史そのものと言っても過言ではないだろう。そのハーディーが世に送り出した数多くのフライリールの中でも、今回持ってきたマーキスはひときわ高い人気を誇る機種のひとつだ。

生産終了で、しばらくの期間は現行品が存在しなかったマーキスだが、数年前にサーモン用が復活。そして昨年(2016年)11月、低番手も含めた各サイズがリモデルして復活したのが、このマーキスLWTだ。

新モデルのマーキスには様々な改良が加えられたが、一見してわかるのが質感の変化だろう。旧モデルより落ち着いた風合いになり、写真写りが一層よくなった。

新モデルのマーキスには様々な改良が加えられたが、一見してわかるのが質感の変化だろう。旧モデルより落ち着いた風合いになり、写真写りが一層よくなった。旧モデルではプラスティックだったセンターキャップとクリッカー調整ダイヤルは金属製に変更された。

フェイスカラーも変更されて薄いグレーに。フェイス面に並ぶ4つのリベットは、旧モデルでは銀色だったのが、新モデルでは真鍮(しんちゅう)になりゴールドカラーに変更された。

新マーキスが醸しだす上品な質感は、こうした要因から生みだされている。

■ハーディー創業の地・英国アニックで製造

マーキスは、ハーディー創業の地である英国・アニックで製造されている。

マーキスは、ハーディー創業の地である英国・アニックで製造されている。フライフィッシング発祥の地とされる英国製のフライリールを持つというのは、なんだか誇らしい気分になれる。こういうところもまた、ハーディーの大きな魅力といえるだろう。

フェイス面の下側に刻印されている「MADE IN ENGLAND」の文字がなんともうれしい。

英国の熟練工が手間隙かけてつくるフライリール。

このリールを持って絶景のフィールドで遊ぶ。なかなか贅沢な時間だ。

■「お人よし」なイワナとヤマメ

さて前述のとおり取材当日の姫川は、フライフィッシングを満喫するにはまだ少し季節が早かった。雪代の冷水と増水で渓魚の反応はよくない。

写真はそんな状況下で遊んでくれた「お人よし」なイワナとヤマメ。岸際の緩流帯に流したドライフライに飛び出してくれた。

写真はそんな状況下で遊んでくれた「お人よし」なイワナとヤマメ。岸際の緩流帯に流したドライフライに飛び出してくれた。このイワナとヤマメには記念撮影に付き合ってもらったのだが、マーキスLWTと一緒に写すことで、写真中の渓魚はずいぶん引き立つ。渓魚だけを写すのとでは、仕上がりがずいぶんと違ってくる。

釣行先でスマホやデジカメをベストに忍ばせ、釣果などを撮影するフライマンは多いと思うが、是非、マーキスLWTのような品のよい質感のリールを一緒に写しこんでみて欲しい。

写真を引き立てる「名脇役」として活躍してくれるはずだ。

(掲載日:2017年06月19日)

動画で見る特集

この記事の関連地図

【白馬・姫川(取材地点)】

この記事の関連ページ