今月のフィールド ~2015年7月 大深沢~(動画あり)|フライフィッシング データバンク

「今月のフィールド」2015年7月は、秋田県の大深沢をピックアップし、動画とともに紹介

フライセレクトに気を使う必要はない。

フライセレクトに気を使う必要はない。イワナ達は#10や#12のテレストリアルフライに次々と飛び出してくる。テレストリアル系である必要すらない。カディス系でもメイフライ系のドライフライでも同じ結果になる。

アベレージサイズは25~26cmくらい。このサイズが揃う数釣りができる機会に恵まれることは、そう多くないはずだ。釣れてくるのは全て天然イワナ。

7月の釣行。年に1度あるかないかの幸運な時間を思う存分楽しむ。

■フライフィッシング向きの源流

ここは秋田県。八幡平の沢水を集めて流れる大深沢だ。

生保内川などを支流に持つ玉川の源流部にあたるのが、この大深沢。

生保内川などを支流に持つ玉川の源流部にあたるのが、この大深沢。源流といっても、入渓点からしばらくの区間は険しさは全く感じられない。落差は大きくない。比較的平坦でいかにもイワナが好みそうな緩やかなポイントが多い。この区間は開けている。

イワナの魚影は濃く、すべてネイティブ。サイズもいい。ここのイワナ達はめったにドライフライを見ることはないのだろう。フライに対する反応は純朴だ。

もちろん少々歩かなければここにたどり着くことはできないが、その道のりも危険は少ない。

ドライフライのフライフィッシングに適した条件がこれだけ揃う渓流が、日本にいったいいくつあるだろうか。

■源流としてはアプローチは楽

大深沢は、源流フィールドとしてはアプローチが楽な渓流だ。

大深沢は、源流フィールドとしてはアプローチが楽な渓流だ。まずは国道341号線から黒石林道に入る。写真の標識が林道入り口の目印。しっかり整備された林道なので意外に走りやすい。入り口から車止めまでの間にはいくつもの分岐があるので、ここは注意が必要だ。

車止めから入渓点までは徒歩で進むことになる。玉川を渡る橋に出るまでは、ほぼ全区間下り坂。ここも整備された林道で歩きやすい。橋を渡って歩道をさら上流方向に進むと大堰堤があり、そこが入渓点。ここから上流が大深沢の核心部となる。

車止めから大堰堤まで、ゆっくり歩いても1時間はかからないはずだ。

大深沢は、大堰堤の500~600mほど下流で別の支流と合流し、そこから下流は玉川と呼ばれるようになる。

この一帯はマムシが多いそうだ。地熱が高いせいだろうか。今回の取材でも目撃している。不用意に石の隙間などに手を突っ込んだりすることのないようにしたい。

この一帯はマムシが多いそうだ。地熱が高いせいだろうか。今回の取材でも目撃している。不用意に石の隙間などに手を突っ込んだりすることのないようにしたい。ここは八幡平の山奥。

野生動物は多く、マムシ以外にも危険な生き物は生息している。クマやスズメバチも、もちろんいるので、釣行の際には十分気をつけたい。

ところで、帰り道はほぼ全域が上り坂ということになる。急坂が延々と続く。途中で休憩を入れることになる方が多いはずなので、帰り道は行きよりかなり時間を使うだろう。

いずれにしても、獣道のような踏み跡を疑心暗鬼になりながら歩いたり、へつったり、泳いだりすることなく、核心部まで行くことができる。大深沢はかなり気楽な源流といえる。

■水がない堰堤下

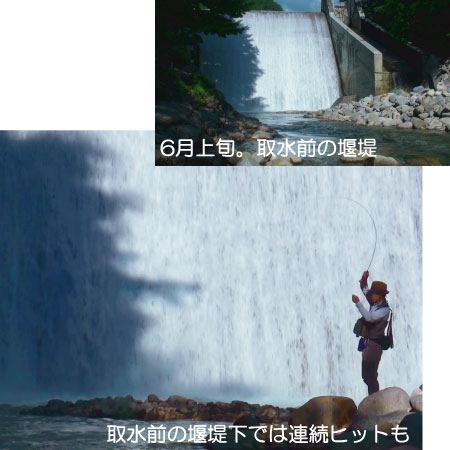

■水がない堰堤下核心部の大堰堤は取水堤。発電用で主に夏季期間に取水する。車止めから入渓点にむかう途中で玉川を渡るが、ここは盛期には水がほとんど流れていない。初めてここに来た方は「大渇水だ」と勘違いしてしまうかも知れないが、これは上流の堰堤で取水されているためというわけだ。

さらにこの橋付近は温泉水が入っていて渓魚は棲息していない。

しかし、取水が始まっていない6月上旬くらいにここに来ると本来の水量がある。

試しにフライを流してみたところ、入れ食い状態になって驚いたことがある。上から落ちてきたイワナ達だったようだ。

エサ釣り師達もほとんどは堰堤上流に入渓するので、この区間で釣りをする人はとても少ないはず。そうしたこともあって、この時期のこの流れにはイワナが溜まっているのだろう。

しばらくして取水が始まれば、ここの流れはほぼ枯れた状態になり温泉成分も濃くなる。運よく大水が出てかなりの下流に流されるようなことでもなければ、可愛そうだがここに溜まったイワナ達はほぼ全滅してしまうはずだ。

■核心部は堰堤上

■核心部は堰堤上大深沢でのフライフィッシングは、大堰堤から上流側1kmほどの区間が楽しい。この区間は開けた渓相でのびのびとフライロッドをキャスティングできる。

堰堤から上流に進んで1kmほどの場所でソヤノ沢が合流するが、そこから先は、両岸に斜面がせまり、徐々にV字谷の様相が強くなる。無理は禁物。源流派でない一般のフライマンは、ほどほどの所で引き返したほうが良いだろう。

ところで大深沢は、源流派の釣り師や沢登りの人達の間ではよく知られた渓流だ。そうした釣り師達は、そこから先のさらに上流域を目指すので、堰堤から1kmほどのこの区間には意外に魚が残っているのかもしれない。

■雪代明けからが盛期

■雪代明けからが盛期大深沢のフライフィッシング・シーズンは、雪代明けからスタートする。降雪量にも左右されるが、例年なら5月下旬くらいからだ。他の多くの東北の渓と同様、イワナ達は雪代明けと同時に積極的にドライフライに飛び出すようになる。

水生昆虫のまとまったハッチやそれに伴う安定したライズが見られることは、あまりない。カディス、メイフライなど様々な種の水生昆虫が1日中だらだらとハッチするという日が多い。したがって、イワナの付いていそうなポイントをドライフライで叩きながら軽快に釣り上がるスタイルがメインになる。

6月中旬以降は、水生昆虫に加えテレストリアル(陸生昆虫)の流下も多くなる。源流の釣りは、やはりその時期からが楽しい。

■7月の釣行

■7月の釣行今回の取材は7月中旬。

堰堤上の区間は、水量がやや少なめといった流れになっていた。エサ釣り師なら「水が少ないなぁ」となりそうだが、ドライフライのフライフィッシングでは、このくらいの水量のほうが、かえって好都合であることが多い。

この日も大深沢のネイティブ・イワナたちは、浅く緩いポイントを流れるドライフライにためらうことなく挨拶してくれた。

ちょっとした流れ込みのスジ。巻き返し。流れ出しのカタ。岩盤脇のエグレ。そのままイワナ釣りの教科書になりそうなほど、セオリーどおりのポイントにイワナは居てくれた。

ナチュラルドリフトに気を配りさえすれば、フライの種類、サイズ、カラーは適当でよい。大深沢のイワナはどんなフライパターンにも愛想が良かった。

ナチュラルドリフトに気を配りさえすれば、フライの種類、サイズ、カラーは適当でよい。大深沢のイワナはどんなフライパターンにも愛想が良かった。■純朴な表情のイワナ

東北で釣れるイワナの多くがそうだが、ここ大深沢のイワナの顔つきも純朴な印象を受ける。例えば北アルプスの渓流で釣れるイワナは、どう猛で険しい表情というイメージを筆者は持っているのだが、イワナの顔つきというのは、その生息地によってだいぶ印象が異なる気がしている。

大深沢のイワナは、「どうしてこんな目にあっているのかなぁ?」とキョトンとしたような雰囲気だった。

最後に付け加えておこう。

ここ大深沢の釣りは、これまでにも多くの雑誌や書籍で度々紹介されている。インターネット上にも多くの情報が掲載されている。あまり知られていない渓流をここで紹介しているわけではない。

大深沢が有名フィールドであることをご存じなかった読者の中には、「こんな情報を公開してけしからん」と感じる方もいるかもしれないので、念のため。

(掲載日:2015年07月19日)

この記事の関連地図

【大深沢 入渓点】

この記事の関連ページ